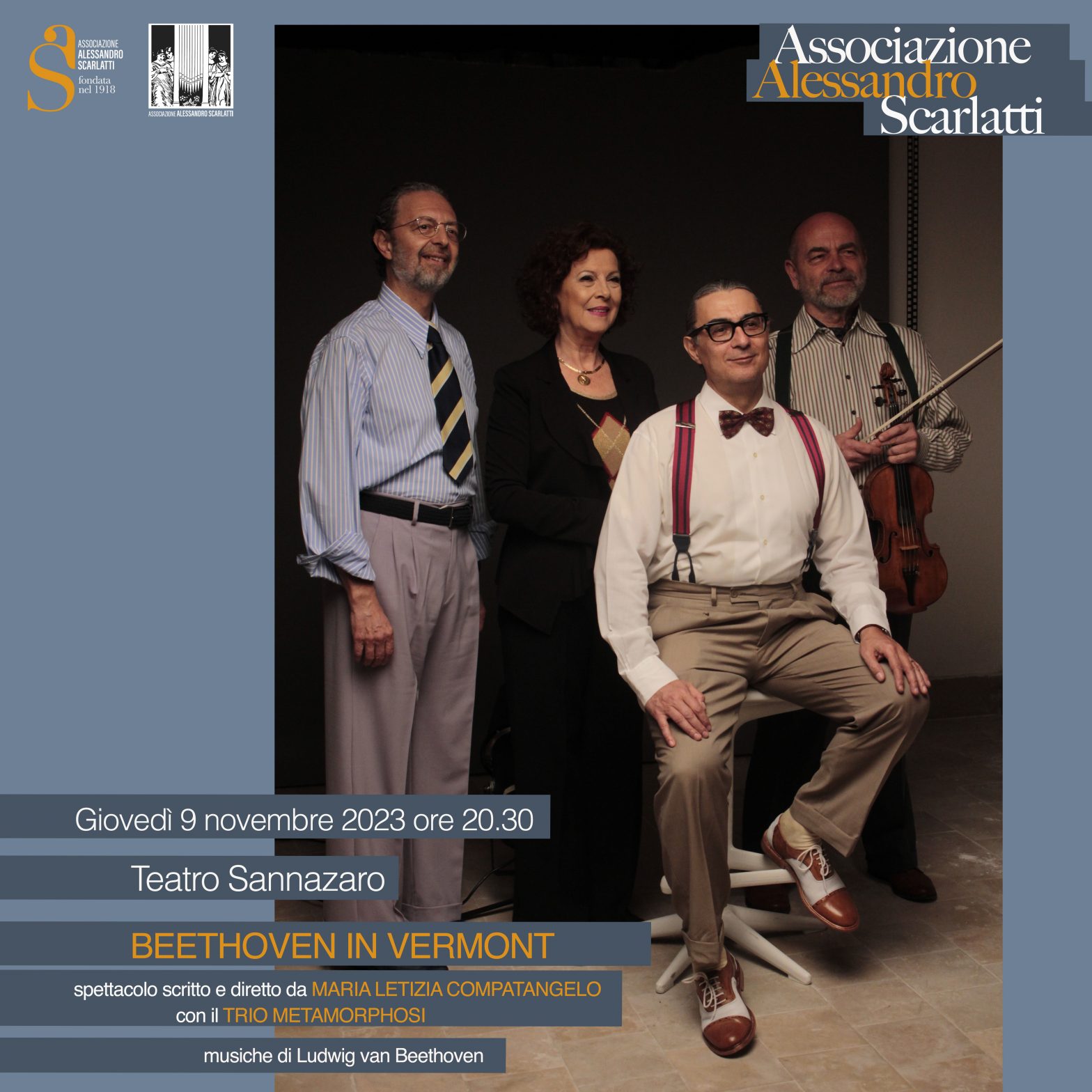

BEETHOVEN IN VERMONT

spettacolo scritto e diretto da MARIA LETIZIA COMPATANGELO con il TRIO METAMORPHOSI

MAURO LOGUERCIO violino – Adolf Busch

FRANCESCO PEPICELLI violoncello – Hermann Busch

ANGELO PEPICELLI pianoforte – Rudolf Serkin

Musiche di Ludwig van Beethoven

Sinossi

Nell’estate del 1951, all’indomani della seconda guerra mondiale, tre famosi musicisti esuli dalla Germania nazista devono decidere il programma del concerto inaugurale del Festival di Marlboro, la scommessa che sintetizza le loro vite e il loro percorso umano e artistico: dal rifiuto del nazismo all’esilio volontario e l’emigrazione negli Stati Uniti. Nel volgere di pochi anni il Festival di Marlboro è diventato famoso e ha fatto scuola nel mondo; i suoi partecipanti sono musicisti tra i più talentuosi dei cinque continenti e gli insegnanti grandi virtuosi e acclamati direttori d’orchestra… ma in quel lontano pomeriggio del 1951 questa idea rivoluzionaria era ancora solo nella mente dei tre promotori, occorreva svilupparla e metterla in pratica. Lo spettacolo immagina il momento della scelta del programma e lo scambio di idee musicali e umane tra i tre artisti. Siamo all’indomani del secondo conflitto mondiale, le atrocità compiute sono ancora ferite aperte nella memoria e nei corpi delle persone. E loro sono tre europei di origine e cultura tedesca di fronte a una classe di giovani musicisti americani. Tra esecuzione di brani, dissensi e opinioni contrastanti che mettono a nudo verità celate, Adolf, Rudolf e Hermann preparano il loro concerto… e alla fine, per il primo concerto di una formidabile serie che da allora non si è mai interrotta, la loro scelta è Beethoven, il musicista portatore per eccellenza degli ideali di fratellanza tra i popoli, e la sua opera 97, l’ultimo Trio, “L’Arciduca”, il ponte verso i futuri capolavori.

Note di sala

di *Stefano Valanzuolo

Tra Marlboro e Napoli

Anno 1951. A Marlboro, nel Vermont, un gruppo di musicisti intraprendenti e illustri decide di dare vita ad un progetto alternativo di scuola di perfezionamento che possa sfociare anche in un festival. Ne fanno parte il pianista Rudolf Serkin e i fratelli Busch, ossia Adolf (violinista) e Hermann (violoncellista). Vengono tutti dalla vecchia Europa: Serkin è austriaco, i due Busch sono tedeschi. Hanno tutti assunto la nazionalità statunitense. Non sono scappati dalle leggi razziali, no, ma da un contesto che non riconoscevano più come giusto e umano; dunque, non più come proprio. Il Vermont ha paesaggi montani che assomigliano a quelli di casa, ed è forse per questo che i tre musicisti, uniti da solida amicizia artistica oltre che da legami di parentela (Serkin è il genero di Adolf Busch) sceglieranno quel punto del globo, più o meno tra Montreal e New York, per stabilirvi un campus destinato ad accogliere giovani provenienti da tutte le parti del mondo, vogliosi di immergersi nello studio della musica da camera. Agli allievi, visto che non di sola teoria si vive, di lì a poco sarà offerta pure la chance di esibirsi davanti al pubblico, durante i fine settimana, in ensemble estemporanei capitanati dai maestri. La Marlboro School of Music e il Marlboro Festival, dunque, sorgono l’uno come esito quasi naturale dell’altra. Del corpo docente faranno parte anche Van Cliburn e Dallapiccola, tanto per dare la misura del progetto. Adolf Busch morirà poco dopo aver visto nascere la sua creatura, ma presto in un ruolo trainante si calerà Pablo “Pau” Casals; livelli siderali, come si vede. La formula del festival prevede che dall’inventario corposo di brani presi a oggetto di studio (settanta o ottanta per ogni edizione), quelli da suonare in concerto vengano scelti nel corso delle prove, per affinità tra le parti o suggestione del momento. Della risoluzione, il pubblico è messo a parte all’ultimo istante, così che la suspense contribuisca a mantenere alta la tensione. Rispetto al rito consolidato del concerto, come si vede, è una svolta netta, sollecitata dall’esigenza di trovare un nuovo rapporto con l’ascoltatore oltre che stimoli efficaci. Esigenza attualissima, per altro. A quell’iniziativa made in USA un fitto stuolo di giovani musicisti italiani, quasi tutti già in carriera, cominciò a rivolgere attenzione sempre meno casuale e via via più proficua a partire dagli anni Sessanta. A incuriosirli fu la natura di un esperimento che sembrava assecondare la sana ansia di trasformazione (non solo culturale) proclamata dal decennio in corso. Così, molti di quei solisti emergenti avrebbero contribuito, nel volgere di qualche stagione, a esportare e rendere fruibile in Italia – con contorni diversi rispetto al modello americano, ma sull’onda del medesimo entusiasmo da pionieri – l’invenzione brevettata con successo dalla premiata ditta Serkin-Busch. Con il Marlboro Festival più di un interprete nostrano avrebbe acquisito rapidamente dimestichezza; primo in ordine di tempo, Bruno Giuranna, che in Vermont debuttò nell’estate del 1973, seguito da Bruno Canino, Rocco Filippini, infine da Salvatore Accardo, che più degli altri colleghi e amici avrebbe messo a frutto tanta contagiosa curiosità fino a trasformarla in energia creativa. Ed è appunto ispirandosi al format di Marlboro ‒ e con la complicità decisiva di Gianni Eminente ‒che Accardo negli anni Settanta immagina e poi fonda la “Settimana Internazionale di Musica d’Insieme” che per certi versi (e per certi nomi) sembra la ‘traduzione italiana’ del Festival nato negli States, salvo acquisire poi un’identità propria e specifica. Di traduzione ‘napoletana’, anzi, si può parlare, dal momento che la natura dei luoghi contribuirà in misura determinante alla fortuna della kermesse cameristica, prodotta dall’Associazione Scarlatti e in grado di operare una piccola rivoluzione nel panorama dell’offerta musicale italiana del tempo. Consacrata ai piaceri della Hausmusik, la manifestazione irrompe sulla scena napoletana come uno sprazzo di luce inatteso e rinfrancante e schiude a nuove e consistenti fasce di pubblico le porte − fino a quel momento timorosamente socchiuse − della musica classica. È passato più di mezzo secolo da allora, ma un’idea altrettanto intelligente e innovativa molti la stanno ancora aspettando. E non solo a Napoli.

Beethoven in Vermont

Potrebbe sembrare vago o pretestuoso questo ampio preambolo, se non fosse che tra i motivi che hanno spinto Maria Letizia Compatangelo a scrivere lo spettacolo “Beethoven in Vermont” (per poi firmarne la regia) ci sia anche l’interesse suscitato in lei dall’esperienza napoletana della Musica d’Insieme, riletta quasi in termini di conferma del valore universale e della modernità di una formula nata settanta e passa anni fa dalla fantasia di Serkin e soci. “Beethoven in Vermont” ribalta i canoni del concerto classico perché se è vero che, nel pullulare di guide creative all’ascolto e performance variamente contaminate, fa ormai poco scalpore la commistione di parola recitata e musica, è innegabile che qui siamo di fronte a un prodotto diverso e più originale. I musicisti, tanto per cominciare, si fanno attori; oppure è il contrario, ma il risultato finale comunque non cambia. La musica, da parte sua, rinuncia ad essere colonna sonora, o a proporsi come sbocco narrativo obbligato, per diventare invece sostanza stessa della vicenda teatrale, materia prima del racconto. La musica, insomma, stavolta non accompagna l’azione o il pensiero: è azione ed è pensiero essa stessa, senza mediazioni. “Beethoven in Vermont” ripercorre gli eventi, i tormenti e gli impulsi felici che segnarono l’inaugurazione del Marlboro Festival, un gesto di ricostruzione culturale in uno scenario segnato ancora pesantemente dal secondo conflitto mondiale. Tra discussioni e riflessioni inevitabilmente figlie del momento storico che le accoglie, i tre protagonisti del racconto − Serkin e i due Busch − si ritrovano a dover operare una scelta: quella del brano che simbolicamente sveli a tutti il senso del festival e di un progetto. Non una pagina qualsiasi, dunque, ma uno squillo che sia dichiarazione di intenti, manifesto programmatico, oltre che capolavoro musicale e, infine, espressione pertinente delle emozioni di ognuno di loro. Chiamati a decidere, Serkin e i fratelli Busch rivolgeranno lo sguardo alla vecchia Europa distrutta dalla guerra; guarderanno a Beethoven, un genio nato in Germania, a costo di risultare impopolari. Decideranno di inaugurare il Festival, cioè, con il Trio op. 97 “Arciduca”; non certo per sfida, no, ma per offrire al mondo un’immagine-sintesi della loro unione artistica, dei loro princìpi musicali, forse anche dei loro percorsi di vita. Oltre la perfezione delle forme, Beethoven si ritrova allora eletto a simbolo di dialogo e fratellanza tra i popoli, testimone sontuoso di un nuovo modo di fare musica in libertà e in pace; ed è un modo coraggioso, quasi straniante in mezzo alle macerie che ancora fumano di morte. Da quel dialogo assiduo tra le parti – maestri e allievi − e da quella comunione costruttiva di intenti avrebbe tratto spinta il Marlboro Festival, innervato dal confronto vitale tra generazioni diverse con stimoli culturali di varia provenienza. Nella quiete del Vermont, lontano da luoghi istituzionali come accademie o conservatori, si attenuano per la prima volta le distanze tra docenti e discenti, pronti a vivere cinque settimane di intenso lavoro e collaborazione fianco a fianco, studiando, facendo prove e decidendo insieme i programmi dei concerti. La musica da camera diventa, così, metafora di una condivisione di intenti che include la tolleranza e coinvolge persino il pubblico, protagonista e non più comprimario di un avvincente racconto corale. A Marlboro come a Napoli. Il giorno 8 luglio del 1951, alle cinque del pomeriggio, il Festival di Marlboro si annuncia al mondo con l’esecuzione dell’opera 97, “Arciduca”: l’ultimo trio di Beethoven, una sorta di ponte verso i suoi capolavori estremi. In pedana, naturalmente, Adolf Busch, Hermann Busch e Rudolf Serkin. Venti anni dovranno passare per veder nascere la Musica d’Insieme, a Napoli, sulle note del Sestetto di Mendelssohn op. 110, eseguito da Salvatore Accardo, Alain Meunier, Franco Petracchi, Christian Ivaldi, Luigi Alberto Bianchi e Umberto Spiga. La data, il 13 giugno del 1971. Il luogo, quello in cui ci ritroviamo oggi: il Teatro Sannazaro. E il cerchio adesso è chiuso.

La voce dei protagonisti

«Volevamo metterci in gioco in una veste inedita – spiegano Francesco e Angelo Pepicelli (fratelli nella vita, ma non nella storia) – e provare contemporaneamente a confezionare qualcosa che risultasse sorprendente per il pubblico, persino correndo il rischio di minare la solidità del rito standard del concerto. Un artista è sempre alla ricerca dell’anello che lo congiunga allo spettatore, del canale diretto di comunicazione che serva a vincere timori e diffidenze in chi ascolta. Che crei la sana curiosità di cui spesso, oggi, si sente la mancanza. “Beethoven in Vermont” celebra la musica quale antidoto al conflitto, dunque strumento di pace destinato a favorire l’unione, cercando e trovando nuovi punti di relazione e di equilibrio con gli altri. Della musica c’è bisogno».

Il Trio “Arciduca”

“Ultimato nel marzo 1811, il Trio in Si bemolle Maggiore op. 97 fu eseguito – citiamo Arrigo Quattrocchi − per la prima volta nel 1814, con lo stesso Beethoven al pianoforte, in un tragico concerto in cui, secondo la testimonianza di Louis Spohr, «nei passaggi in forte il povero sordo picchiava sui tasti finché le corde emettevano suoni stridenti, mentre nei passaggi in piano suonava così delicatamente da omettere interi gruppi di note, tanto che la musica risultava non intellegibile». La pubblicazione avvenne solo nel 1816, presso l’editore Steiner, con la dedica all’Arciduca Rodolfo d’Austria; tale dedica, oltre ad aver fornito alla composizione l’epiteto di “Trio dell’Arciduca”, è significativa della considerazione in cui l’autore teneva il brano. Infatti all’Arciduca Rodolfo, fratello cadetto dell’Imperatore Francesco I, allievo dal 1803 e poi protettore di Beethoven, il musicista dedicò solo opere di sicuro rilievo, fra cui il Quarto e il Quinto Concerto per pianoforte, la Sonata op. 106 e la Missa Solemnis”.

*Questo testo non può essere riprodotto, con qualsiasi mezzo analogico o digitale, in modo diretto o indiretto, temporaneamente o permanentemente, in tutto o in parte, senza l’autorizzazione scritta da parte dell’autore o della Associazione Alessandro Scarlatti